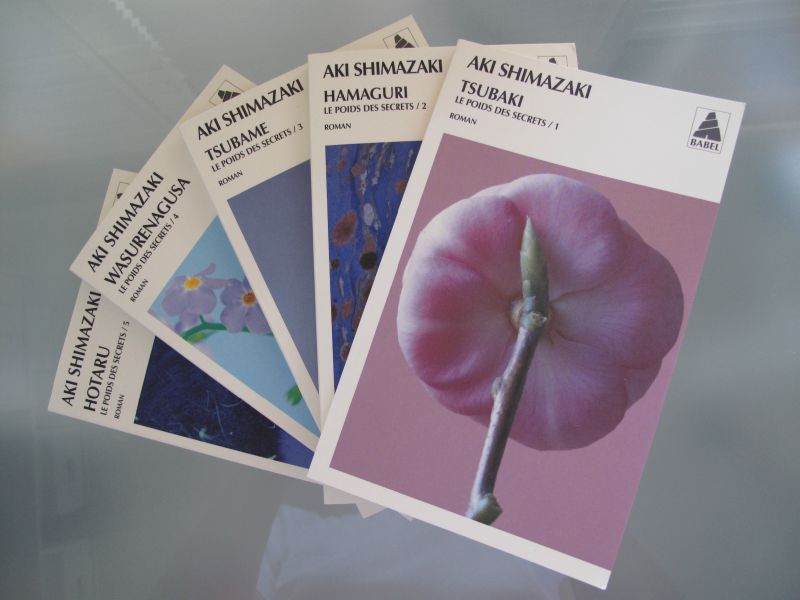

Je vous propose de découvrir l'auteure japonaise Aki SHIMAZAKI et sa pentalogie (5 petits romans très courts) qui s'appelle "le poids des secrets", voici les 5 titres

Tsubaki (1) – Babel 2005 - 115 pages

Hamaguri (2) – Babel 2007 – 112 pages

Tsubame (3) – Babel 2007 – 116 pages

Wasurenagusa (4) – Babel 2008 -123 pages

Hotaru (5) – Babel 2009 - 132 pages

La

particularité de cette pentalogie est qu'on peut lire les volumes dans

n'importe quel ordre (à mon avis car certain-e-s pensent le contraire).

Pour qu'on échange sur les mêmes contenus je vous propose de lire le premier et le deuxième tomes. Les liens existent entre tous sans pour autant qu'il y ait "d'obligation" à tout lire, c'est une construction intéressante.

L'auteure nous parle du Japon de 1900 à nos jours à travers les destins

croisés de Yukio, Yukiko, Mariko, Kenji et Tsubaki. Chaque personnage,

dans sa propre perspective nous livre la même histoire, à une époque

différente. Chaque livre va reprendre des secrets de famille et au fil

de la lecture des 5 ouvrages les éléments vont s’imbriquer comme les

pièces d’un puzzle.

C'est à la fois sobre et pudique. J'ai aimé ces récits où se mêlent

tragédie et lumière. Ces personnages nous permettent de découvrir la

vie des japonais et les événements de l'histoire de ce pays : guerre,

tremblement de terre, invasion de la Corée, bombes atomiques. L'auteure

vit au Canada et écrit directement en français, je trouve sa plume

sensible, légère et dépouillée. J'adore les titres japonais de ces 5

livres dont on découvre le sens (et la symbolique) dans le récit, c'est

déjà une manière de voyager et de se laisser transporter. Les éditions

Babel ont proposé pour chaque livre une couverture superbe, j'y suis

très sensible.

J'ai lu cette pentalogie avec beaucoup de plaisir et

d'émotions. Vous me direz si vous résistez à la tentation d'enchaîner la

lecture des 5 récits.

Je viens de lire Hamaguri, ou plutôt de le relire après avoir lu celui qui le précède Tsubaki, que j’ai eu du mal à trouver.

RépondreSupprimerMe voilà dépourvue de mots pour traduire la justesse, la grâce et le tranchant de cette parole d’enfant au début d'Hamguri, qui va à l’essentiel, au point d’être souvent en décalage avec l’adulte :

-Avec la mère (p10) qui parle des enfants qui n’ont pas de mère ni de père :

« Comme les escargots ? » rétorque le garçon .Pour lui, il y a une vérité et un ordre des choses dans la nature. Il ne peut pas y avoir d’enfant sans père et mère, le fait qu’ils ne soient pas là n’est pas le problème pour le moment. Remarquons en passant que les enfants ont simplement besoin de vérité et ne se laissent pas perturber par leur réalité personnelle. Nous n’avons sûrement pas eu ce livre à lire parce qu’il serait dans l’actualité du moment, mais il y donne une réponse!

-Avec l'homme qui soulève l’enfant pour qu’il voit au dessus et dit : « Ca te plait ? »

« Oui, répond l’enfant, je veux devenir grand, comme vous » ! Cet enfant parle avec son être de chair:il sent la force de cet homme qui le soulève,et est à l’affut de tout ce qui peut être intéressant pour grandir, et ce qui compte c'est l'instant présent.

Jai aimé les première pages où l'enfant va faire enquelque sorte un état des lieux,avec un minimalisme,qui évoque les haïkus:

Cela va des différentes couleurs des hortensias ornant l’entrée, en passant par l’escargot qu’il caresse et compare à une tortue, jusqu'à l'homme qui porte une grande robe, sous fond sonore de cris d'enfants.

Il note ce qui lui est utile : " je joue, je mange, je fais la sieste ", pas besoin de dire plus pour un lieu qui n’a d’intérêt pour lui que de survivre en attendant le retour de sa maman .

Et puis, entre ce récit de l’enfance de Yukio avec sa mère ,s'intercalent les rencontres avec Elle,Yukiko. Que c’est juste et touchant!

Tous les autres livres s’articuleront sur ces rencontres, puisqu’il en est question dans le premier livre, par le biais de Yukiko, qui va laisser une lettre à sa fille.

Enfin, j'ai aimé la venue de ce père adoptif, sa délicatesse pour s’immiscer dans le couple mère-enfant construit ainsi jusque-là. (p39), Il positive toutes les questions que pose le garçons même si elles restent sans réponse(p40).

Le premier livre va nous faire sentir à quel point le vrai père, dans cette histoire n’est pas celui qui a engendré, et les enfants ne s’y trompent pas.

En lisant ces deux livres dans le désordre, il est encore plus évident que Yukio ne dira rien de la bombe.

Le récit s’interrompt d’ailleurs à ce moment-là, et par la suite le garçon est devenu un vieux monsieur.

Quelle force de faire arriver par cette absence, ce qui est une violence inqualifiable !

Vous comprenez donc que j’ai vraiment plus qu’aimé ces petits livres et que je vais continuer à lire les suivants.

J’ai aimé cette construction,ce minimalisme, qui demande beaucoup d’attention pour saisir qui parle et qui est qui, cela surtout dans le premier.

C’est pour moi la lecture la plus attachante que j’ai pu faire cette année.

Ce que je trouve fort, c'est que ce récit fait réfléchir à des foules de questions fondamentales sans souci de faire de l’enseignement.

Des questions autour de la vie, la mort,la parenté, l’amour, l’érotisme, la haine, la guerre…et j’en passe, viennent se dire par ces récits même malgré leur brièveté, ou "à cause"d'elle, sont d’une richesse dont je ne me suis jamais lassée, au point de les lire et les relire. Merci pour la découverte de cette œuvre ! Geneviève

J’hésite à mettre ce commentaire écrit depuis un moment derrière celui très louangeur de Geneviève… Quelque chose m’a échappé ou, plutôt, ce n’est pas mon genre, mais…

RépondreSupprimerJe viens de finir les 5 « tomes » du pentagone ou autre penta… je vous enverrai ce commentaire un peu plus tard car on est le 27 mars et peu se sont exprimés sur le livre précédent.

Je ne sais pas pour vous, mais, pour moi c’est une lecture qui a été vite faite. ¾ h / 1 h par bouquin. D’autant plus qu’on prend de la rapidité quand on avance : on change d’interlocuteur, d’époque, certes, mais autrement tout se ressemble.

Je ne voudrais pas donner l’impression d’être grognon à peu près tout le temps cette année, mais, franchement, je n’ai pas été éblouie. Pourtant, je partais avec un a priori favorable : j’adore les histoires de points de vue différents, de relecture d’événements par une autre personne, lorsqu’on a adhéré en tant que lecteur à la manière dont nous est contée une histoire et qu’on doit la relire d’ailleurs. Je pense en cela au « Quatuor d’Alexandrie » de Lawrence Durell, « la réalité fractionnée en reflets » ou à Orhan Pamuk « La maison du silence », où la narration est reprise et poursuivie par différents protagonistes… Mais ils ont DES VOIX DIFFERENTES !

Ici on lit ce qui me semble un scénario d’histoire, écrit toujours de la même manière… qui aurait pu être celle de l’un des narrateurs, mais pas de tous ! Cette uniformité de narration ne me donne pas du tout l’impression de changer de point de vue.

Et puis le ressort est toujours le même : le fils, la fille de… n’est pas qui on croit. Bref, c’est quand même un peu simpliste.

Ce qui m’a plu cependant, c’est le côté historique : ce qu’ont vécu les Japonais, les Coréens, leur perception des choses (même si elle paraît un peu « officielle »). Je ne suis pas tant au courant de l’histoire japonaise que cela n’ait pu m’intéresser. C’est le point positif de ce livre.

Ah comme c'est bien de lire ces deux points de vue si différents !

RépondreSupprimerSimplicité et épure qui enchantent Geneviève et qui agacent Odile.

Moi cette approche toute en nuances m'a paru être au plus près de ce que sont ces secrets d'une histoire complexe ou les conventions viennent percuter les sentiments, où la douleur des événements historiques vient heurter les parcours de vie.

Je ne sais pas pourquoi mais cette manière d'écrire me semble être typiquement japonaise, en tout cas c'est ma représentation de la littérature japonaise (ou d'un aspect) peut-être en raison de ce ressenti intact d'il y a plus de 30 ans lorsque que j'ai découvert le livre de Kawabata "Kyoto", avec cette manière unique de décrire, de parler de la nature, des détails. J'ai retrouvé ce plaisir, cet éblouissement avec les 5 livres de Shimazaki.

C'est ça la littérature : ce qui éblouissent les unes/uns ennuient profondément les autres ...et c'est tout l'intérêt de notre groupe de pisteurs !

Catherine

Je n'osais pas faire l'hypothèse que cette écriture soit propre à la littérature japonaise,j'en avais moi aussi l'impression,merci pour cette précision!Geneviève

RépondreSupprimerEh bien pour ma part, ces livres (j'en ai lu 4) ne m'ont pas ébloui, mais pas non plus ennuyé, enfin peut-être un peu quand même, parce qu'au bout d'un moment, le fils de, la fille de, le père ou pas d'untel..., je m'emmêlais un peu les pinceaux et ça ne m'intéressait plus guère. J'ai perdu un peu le fil des histoires au bout du troisième tome. Mais j'aime bien ces descriptions apparemment simples de la nature, du ciel, des arbres. Je me demande comment les gens qui ont cette approche intimiste peuvent réagir à des catastrophes écologiques comme Fukushima, s'il n'y a pas une blessure profonde, indélébile, avec le rappel d'Hiroshima (je crois que j'ai préféré le premier tome avec la grand-mère. Je ne sais pas s'il y a des romans japonais actuels qui font état de cette catastrophe nucléaire, et du tsunami, peut-être est-ce trop violent, comme leur histoire (et ça fait plusieurs fois qu'on lit des choses sur la cruauté des Japonais envers la Corée, la Chine...

RépondreSupprimerJe trouve très intrigant cette ambivalence entre un peuple qui a l'air agressif (en tous les cas vu du point de vue historique), et qui en même temps savoure la nature comme personne.

Le poids des secrets 1 et 2 de Aki Shimazaki

RépondreSupprimerAvril 2013

Je n’ai lu que les deux premiers tomes comme le préconisait Catherine.

Comment vous dire le mélange d’intérêt et d’agacement qu’ils ont suscité chez moi.

En effet, la trame est intéressante, cet enchevêtrement de témoignages, à des temps différents, d’une même histoire.

Le thème de la fille-mère dans une société encore très conformiste. (cela me rappelle soudainement que dans Une odeur de gingembre préconisé aussi par Catherine, le thème de l’enfant hors mariage était traité aussi, au Japon, mais différemment).

L’empreinte terrible de l’Histoire au moment de la seconde guerre mondiale, côté asiatique.

La présence chrétienne au Japon.

Bon, d’accord. Mais cela ne méritait-il pas un style un peu plus fort, une énonciation un peu moins mièvre ? On se serait passé des faux-semblants de l’enfance, de l’invraisemblance des destins au moment du bombardement de Nagasaki, de ce manichéisme bien pensant.

Cela rend l’œuvre tiedasse et peu vraisemblable.

Et je le regrette beaucoup.

Est-ce les quelques 15 années passées au Canada, dans une atmosphère occidentale, qui ont ôté à cet auteur tout ce qui fait naturellement le sel de la littérature japonaise, qui n’a jamais froid aux yeux, qui aborde des sujets tabous avec une verve subtilement caustique, ce qui en fait tout l’intérêt ?

Dommage ! J’aurais davantage vu ces ouvrages dans la collection Harlequin que chez Actes Sud !

Désolée !

"Les faux-semblants "de l'enfance?Où donc?

RépondreSupprimerCe livre a une style naîf et est construit dans un certain esprit, qui ne peut amener à le comparer avec un roman plus classique.Des fois, je trouve qu'il est plaisant de se laisser aller.je dois reconnaitre que le premier, que j'ai lu en second, airait cassé pour moi la lecture du deuxième.

J'ai choisi d'en commenter ce qui m'a plu,et je nai cherché ni la construction de style qui permet de repérer les différents personnage,ni la construction, car si on était dans une telle réalité, ce serait carremment impossible puisque le petit qui nous raconte la première partie du tome2, a autour de quatre ans, aussi il faut accepter d'entrée le parti-pris par l'auteur.Quant à comparer ces petits livres à un roman plus classique, autant comperer "Tintin au Tibet" à "Hiroshima mon amour"!

Enfin, chacun ses gouts, mais oui,je n'achèterai pas les autres,car je tiens compte de vos commentaires,mais si Odile les a...Geneviève

J'ai lu les 5 tomes très rapidement: lecture aisée car le style est simple, peut être pas assez soutenu à certains moments, à mon goût. peut-être comme le suggère Catherine, c'est là une manière d'écrire dans la littérature japonaise actuelle. J'ai lu avec intérêt tous ces secrets de famille car je trouve que cela est toujours intéressant d'essayer de comprendre quels répercutions cela engendre dans la descendance. Peut être cela n'était pas assez approfondi...en effet, nous avons des récits qui ne montrent pas assez les conséquences à chaque génération. mais ce n'était pas non plus un essai de psycho...mais quand même...peut être cela est du à la position toujours identique du narrateur qui livre son histoire. Si cela avait été construit avec un autre point de vue, cela aurait peut être de faire des liens différents ou d'expliquer les évènements différement. j'ai apprécié toutes ces pages d'histoires car je réalise que je connais mal l'histoire de tous ces pays. En résumé, cela aurait peut être pu être plus fouillé mais j'ai passé de bons moments de lecture...Avis pourc celles qui ont aimé: il y en aurait un sixième...

RépondreSupprimerj'ai lu la plupart de vos commentaires avant de commencer la lecture de ces livres.j'ai trouvé juste et intéressant l'avis d'Odile sur l'uniformité de narration mais malgré cela j'ai lu facilement et avec plaisir ces petits livres dont j'ai lu les 5 tomes.

RépondreSupprimerUn peu déçue c'est vrai par le tome 5 dont on pense que le narrateur va être Tsubaki mais qui est à nouveau Mariko, là on sent un sentimentalisme un peu fort et le manichéisme bien pensant dont parlait Alberte c'est décevant que l'oeuvre se finisse de cette façon car c'est ce que l'on garde en mémoire.

finalement c'est un peu délicat de lire que les 2 premiers tomes, c'est là que s'assoit l'histoire mais elle prend de l'ampleur et de l'interêt dans les tomes 3 et 4 pour finir un peu moins bien dans le tome 5, dommage...

Oh Marie-Pierre ! bienvenue.

SupprimerComme c'est chouette de lire ton commentaire (au fait, on peut se tutoyer ?).

Du coup tu me donnes un petit remord. Mais bon, vite passé.

Je voudrais faire ici écho à un autre propos, lu deux fois il me semble, concernant la littérature japonaise. Évidemment, je n'en suis pas une spécialiste, simplement une lectrice de longue date.

Et après ma période classique des Mishima, Kawabata ou Tanizaki, il m'a fallu m'adapter à une littérature beaucoup plus contemporaine encore. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas linéaire, uniforme, et que je n'y ai pas ou peu retrouvé ce qui , à mes yeux, faisait la spécificité des auteurs japonais. Passons.

La littérature d'aujourd'hui donc est bouillonnante, foisonnante de styles et de genres très différents.

Elle est souvent très jeune et elle brosse parfois le portrait d'un Japon décoiffant. Et après avoir lu ce genre d'auteurs, je vous assure qu'on a un petit goût de fade en lisant Shimazaki.

Je persiste en disant qu'elle me donne l'impression au contraire que son âme japonaise s'est abâtardie au contact prolongé de l'occident.

Pardon d'insister comme ça. Ce n'est pas pour vous embêter.

Incroyable (et troublant) de lire vos commentaires et les divergences de point de vue...

RépondreSupprimerJe suis d'accord avec toi Alberte sur les visages multiples de la littérature japonaise, bien sûr ! ce que je voulais dire c'est que ces ouvrages d'Aki Shimazaki font écho à une des représentations que j'ai de cette littérature.

Quant à Harlequin (ah cette Alberte a le sens de la provocation !) si les ouvrages de cette collection sont aussi épurés, sensibles, subtils (mais j'en doute) que ceux de cette pentalogie, je m'y mets tout de suite. A propos d'Harlequin je vous invite à lire cet article téléchargeable de François RICHAUDEAU (très intéressant et par moment assez drôle)

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1986_num_67_1_1733

Autre chose : je me permets de vous joindre les commentaires d'une amie sur cette pentalogie, envoyés par mail (je n'arrive pas à la convaincre de faire partie de notre club, hélas) :

"J'ai lu les volumes dans l'ordre et le premier est vraiment très bien, le numéro 5 m'a semblé un peu redondant mais je ne sais pas comment je les aurais ressentis en les lisant dans un autre ordre. De toute façon, c'est remarquablement écrit, très fin et subtil, pas larmoyant mais l'émotion est présente tout du long il y a une grande sensibilité qui passe par une écriture simple, sans pathos (malgré les arrière-plans terribles), presque sèche, non? Les personnages sont vraiment réels, on reste imprégné par l'ambiance. C'est une lecture que l'on ne regrette pas. L'auteur a écrit directement en français et quel est le mot français qui se rapproche le plus de Horibe? Tu rajoutes un R et un L et tu as horrible, ce qu'est monsieur Horibe quand on a eu toutes les infos à son sujet à la fin du cinquième livre. Tout ça d'une façon mine de rien, sans démonstration lourdingue. Plus tu y réfléchis et plus tu trouves des qualités à cette œuvre".

Cette amie m'a rappelé que Shimazaki a écrit directement en français ce qui explique peut-être nos ressentis si différents.

Geneviève,oui, encore moi!

RépondreSupprimerJe n'arrive plus à faire apparaitre mon prénom au début, on me dit "que l'URL se termine pr une extension de domaine incorrecte", je fais comme les autres fois, mais ça avait raté aussi la dernière fois!

Marie-Pierre m'ayant apporté les autres livres, j'ai suivi son conseil, qui a provoqué,quelque chose qui me touchait profondemment, tout en repérant comment on pouvait virer dans la lecture de ce livre en le trouvant un peu creux et infantile!

Mais ça titillait trop chez moi pour que ne vienne pas la question:

"Mais qui est cette auteure, et pourquoi a-t-elle écrit ça, de cette façon-là? Et quel est l'objet de ces livres, car entre temps j'avais lu le tome 4(et oui toujours dans le désordre!)et en même temps3 et je découvrais peu à peu que l'objet du livre, qui me paraissait à première vue,être cet "amour" entre deux enfants,et pourquoi est-ce que je me sens obligée de mettre des"..."?pour parler d'amour entre deux enfants?... au point d'avoir risqué de me laisser aller à dire que oui, après tout, je m'étais reposée , après tous ces romans glauques, lus pour d'autes lecteurs..

Et je me suis mise à chercher sur internet.

Entre temps, et c'est pour ça que ces petits livres me prennent du temps, Odile,(et en plus, vu sous l'angle de l'écriture au sens strict du terme c'est vrai,tu as raison, on ne sait pas qui parle et c'est très difficile de s'y retrouver) car je ne peux pas les lire linéairement en prenant une heure, c'est sûr, parceque je dois relire,pour certains passages et les recouper avec un autre dans un autre fascicule, essayer de comprendre qui est qui, à quelle époque, et pourquoi ces détails si précis sur des éléments de l'histoire du Japon et de la Corée, et que tout cela me secouait sur le plan inconscient!

En continuant de lire,, donc, j'ai fait l'hypothèse d'un objet d'écriture qui donnerait un autre sens à ces écrits, et qui me paraissait de plus en plus évident, et qui expliquait même le style!Je ne vous le donnerait, cet objet que lorsque vous aurez bougé!(suite au prochain commentaire, l(ordi refuse mon texte entier!

(suite!)

RépondreSupprimerIl y avait aussi un pourquoi ces histoires avaient un caractère d'étrangeté , qui pouvait être attribué à la dimension de secret plus ou moins incestueux, mais qui rendait ces écrits ridicules!Alors qu'ils sont tout de même édités par Actes-Sud, enfin Babel.

Je n'aime pas raisonner de cette façon, car tout écrit est pour moi respectable, et à ce petit jeu, on peut passer à coté de quelque chose, ou de quelqu'un,il n'y a qu'à lire ce que Catherine écrit en direction d'Arlequin!

Mais, pour vous donner un piste, j'ai cherché dans une biblio d'Aki Shimazaki.Et j'ai trouvé que son style se référait à un style littéraire japonais,bien précis, appelé:WATAKUSHI."Style fondé sur la version japonaise du naturalisme créé pendant l'ère Taisho, qui se traduit par "période de grande justice", qui va de 30/7/1912 au 25/12/26!

Là ausii,je me suis dit que ces dates, aussi précises,n'étaient pas neutres et sans incidence concernant ce texte.

L'article que j'ai trouvé, dit que cet auteure a, entre autres, comme références litéraires,hors le Japon, Agatha Christoff, je suppose que vous connaissez toutes "Le grand cahier"!

Alors, maintenant, j'ai mon hypothèse , qui m'explique pourquoi ces livres sont capables de me bouleverser,même si certains, le n°3, pas exemple, peut me paraitre mièvre et désséché, ou du moins pas toujours passionnant à lire.

Et si j'insiste ainsi, c'est parceque tou(te)s nous sommes des personnes aimant la lecture, habitué(e)s à lire des livres interessants!De plus nous sommes dans la littérature asiatique.Et je pense que la différence culturelle peut faire passer à côté d'un livre; je crois que c'est le cas, en ce qui me concerne, pour celui que Véronique nous avait donné à lire.J'attendais , Véro, que tu nous dises un peu plus pourquoi tu l'avais aimé,car parfois, on a besoin d'être boustée ou que celle qui a fait la préconisaion se remanifeste:merci à Catherine, qui m'a aidée à continuer ma recherche!

Car si on se contente de se dire qu'un livre est bien ou pas, pour telle ou telle raison, mais que cela évite de discuter sur le fond, (et là, il y a à trouver), ce club ne sert pas à grand'chose!Allez, je vous provoque!G

Voici un fragment pris au hasard, d’un livre d’Agota Kristof pris au hasard aussi.

SupprimerChez moi

« Est-ce que ce sera dans cette vie ou dans une autre ?

Je rentrerai chez moi.

Dehors, les arbres hurleront, mais ils ne me feront plus peur, ni les nuages rouges, ni les lumières de la ville.

Je rentrerai chez moi, un chez moi que je n’ai jamais eu, ou trop loin pour que je m’en souvienne, parce qu’il n’était pas, pas vraiment chez moi, jamais.

Demain, j’aurai ce chez-moi, enfin, dans un quartier pauvre d’une grande ville. Un quartier pauvre, car comment devenir riche de rien, quand on vient d’ailleurs, de nulle part, et sans désir de devenir riche ?

Dans une grande ville, car les petites villes n’ont que quelques maisons de déshérités, seules les grandes villes possèdent des rues et des rues sombres à l’infini où se tapissent des êtres semblables à moi.

Dans ces rues, je marcherai vers ma maison.

Je marcherai dans ces rues fouettées par le vent, éclairées par la lune.

…

Ainsi passera le temps.

Et, sous mes paupières, passeront les images de ce rêve mauvais que fut ma vie.

Mais elles ne me feront plus mal.

Je serai chez moi, seule, vieille et heureuse. »

Je sais que je ne vais pas arriver à vous transmettre ce que je sens de toutes mes fibres de lectrice.

Il y a comme ça des écritures qui sont traversées par un souffle, une puissance d’évocation, une force de conviction… que je ne trouve pas chez Aki Shimazaki . Dans le courant naturaliste japonais (watakushi) on trouve des auteurs comme Osamu Dasai ou Akutagawa Ryunosuke et c’est carrément une autre pointure.

Et je ne vais pas conclure en disant que tout ça n’est qu’une affaire de goût. Ça se situe à une autre échelle que le goût.

Mais bon…

J'avais commencé à écrire mon commentaire sans avoir lu les vôtres, alors ne m'en veuillez pas si je n'en tiens pas compte.

RépondreSupprimerPour ma part, j'ai lu dans l'ordre Tsubaki, Hamaguri, Wasurenagusa, et deux autres petits livres du même auteur les deux autres de la pentalogie n'étant pas disponibles.

Je ne déteste pas, mais je ne suis pas vraiment enthousiaste. Je trouve qu’il y a une trop grande pudeur. Les histoires me laissent sans émotion. Ok les livres se lisent facilement, les situations sont tragiques, mais une ou deux phrases, à mon goût ne suffisent pas à exprimer la souffrance, le bonheur, l’interrogation, le doute…

Et puis les livres fonctionnent toujours de la même manière. Le secret est dévoilé à la fin de chaque livre avec dénouement et explication à la fin. On ne comprend qu’à la fin que les situations dépendent des secrets découverts ou non, par les personnages.

Le style est constamment le même. Phrase courte, sujet verbe complément, oserais-je dire … je croyais lire les notes d’un carnet de voyage ! Avez-vous remarqué que de très nombreuses phrases commencent par « Je… »

Et puis, à mon goût les grands événements de la vie du Japon sont trop vite plantés. Bien sûr, on voit une société fermée, traditionnelle ; peu de communication, verbale au moins, entre les êtres… échanges de regards, corps qui se frôlent…

Mais quoi d’original par rapport au poids des secrets dans nos familles occidentales ? les mêmes histoires dans nos propres familles, qu’est-ce que ça aurait donné comme livres ?

A une époque j’ai lu tout Kawabata. j’avais adoré. Mais je ne sais plus très bien d’où venait mon enthousiasme. Y a-t-il des ressemblances avec cette littérature contemporaine ? Quels sont les grands auteurs japonais actuellement ? les Kawabata d’aujourd’hui ? Voila encore un sujet que j’aimerais aborder avec vous en septembre !!!!!

Bon, maintenant je lis vos commentaires... c'est intéressant tous ces points de vue divers !

Je me permets de m'immiscer dans la discussion, n'étant pas membre du club...(c'est moi l'amie de Catherine et j'envoie un bonjour de Guyane à Odile.)Je voulais dire aussi que cette façon de gérer l'émotion se retrouve dans les films d'Ozu, où les personnages n'expriment jamais leurs ressentis mais où le spectateur lui les perçoit et cela suffit à comprendre la souffrance, l'angoisse, le bonheur. C'est un ouvrage qui reprend des épisodes très durs de l'histoire récente pour parler de la filiation et de l'identité. N'oublions pas que Mariko est Coréenne, qui s'en est douté tout au long de sa vie? Elle a même perdu son nom d'origine.( Dans le Japon traditionnel, les gens, du moins les chefs pour ce que j'en sais, changeaient de nom au cours de leur vie et de leurs changements de statuts). Et malgré tous ces secrets et ces non-dits, les personnages ont vécu leur vie, se sont construits, mais dans la civilisation japonaise traditionnelle, l'individu n'est rien, il n'existe que par son rôle dans la famille, le clan. On le voit bien dans ce qu'a vécu Kenji. C'est intéressant de voir que les personnages qui découvrent un secret les concernant ou un de leur proche, restent eux-mêmes et ne sont pas si déstabilisés que ça. On perçoit aussi beaucoup d'amour dans les relations entre eux. Je persiste à dire que c'est de la belle ouvrage et qui me semble bien japonais. Marie-Danielle.

RépondreSupprimer